毎朝毎朝、子供を起こしてご飯を食べさせ、身支度をさせて、学校に送り出す。

ある程度ルーティン化できると良いですが、子どもの気分にも左右されるし、うまくいかない時も多々あります。

なるべく笑って良い気分で学校に送り出してあげたいけど、ダラダラされるとイライラしてしまうことも…

この記事では、子どもが小学校低学年で実践していたルールをご紹介します。

YouTubeもOK!好きなこともさせるけど時間厳守

「朝からYouTubeなんて…」と思うママも多いですよね。けれど、完全に禁止にすると子どもが反発して準備が遅れることも。

そこでおすすめなのが、“時間を決めて見る”ルールです。

たとえば「準備が全部終わったら、家を出るまでの10分だけOK」など。好きなことをエサにするのではなく、“やることを終えたご褒美”として位置づけるのがコツ。時間を守るためにタイマーを使うと、ママが「早くしなさい!」と声を荒げなくても済みます。

朝ごはんは子どもに決めさせる!選択肢に好きなメニューも

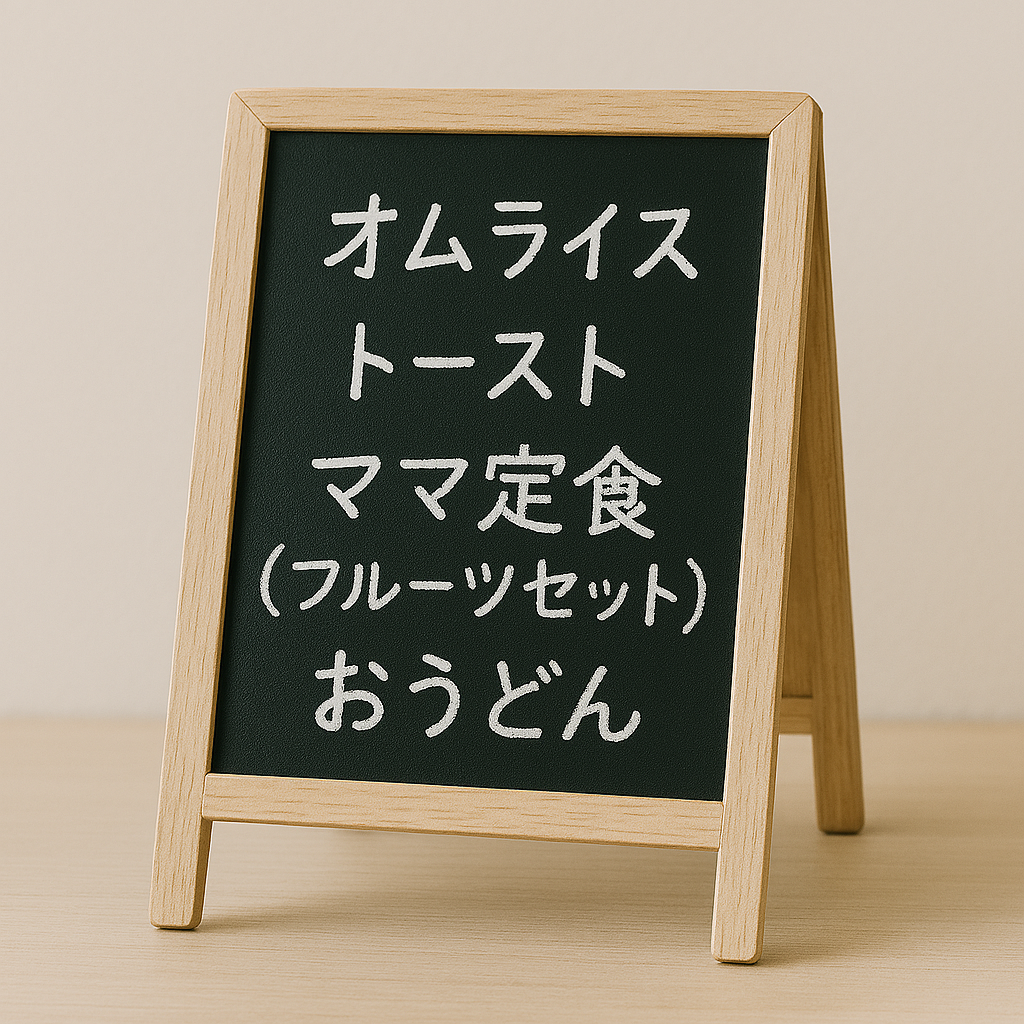

朝ごはんの時間がダラダラしてしまうなら、子ども自身に選ばせる仕組みが効果的です。あらかじめ3〜4種類の候補を準備しておき、「今日はどれにする?」と聞くだけでOK。.

ちなみにうちは前の日の夜に卓上ホワイトボードにメニューを描き、食べたいものにマグネットをつけておくシステムでした。

選択権があると子どもは“自分で決めた”と感じるし、単純に食べたい!と思うものや好きなものを選択しているので、食べるスピードもアップします。

特にパンやおにぎりなど手軽なものを組み合わせておくと、準備もラク。苦手な食材も「選択肢の中に少しだけ入れておく」と、自然と食べられることもあります。

子どもがスッキリ起きてくる!?毎晩のルーティン

朝のドタバタは、実は夜の過ごし方に左右されます。寝る直前までゲームやスマホをしていると、翌朝の目覚めは最悪…。そこで「お風呂→ストレッチ→就寝」というシンプルなルーティンを決めてあげましょう。

うちでは「お母さんのダイエットに付き合う」という名目でゆるくできる数分のストレッチを一緒にやってもらっていましたが、読書やフリートークでも良いですね。

寝る前の安心感が子どもの体内時計を整えてくれて、朝もスッキリ起きられるようになります。寝室の照明を落として“眠りスイッチ”を入れる工夫もおすすめ。

徹底的に無駄を省く!手を出すポイントを見極めて効率重視に

全部の準備にママが付き合うと、子どもは「やってもらえる」と思って甘えてしまいがち。(実際、甘えてくる子どもはかわいいものです)

そこで“どこまで手伝うか”をあらかじめ線引きしておくことが大切。

たとえば「着替えは自分、靴下は手伝う」など。自分でできることを増やすと、結果的に時間の短縮につながります。

特に、親が「これくらいは手伝っても大した手間じゃない」とか、「子どもだけではどうしても難しい」と思うものを手伝うようにして、それ以外は子どもにやってもらうスタンスが吉。(手伝う例…髪を結ぶ、水筒にお茶を入れるなど)

身支度は自分でさせて、靴下が反対でないかとか、シャツが出ていないかなど仕上げだけサポートしてあげるようにすると親のストレスも減るしキッチリしたかたちで送り出すことができます。

忙しい朝は“効率優先”と割り切ることも必要。

完全にやらせようと無理せず、サポートの力加減を調整するのが良きでしょう。

コメント